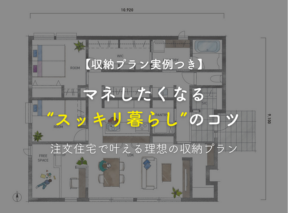

家族が自然に片付けたくなる!?収納上手な家に共通する5つのルール

<目次>

1. はじめに:なぜ片付かないのか?

2. 収納上手な家に共通する5つのルールとは

3. ルール1:収納は「使う場所」に作る

4. ルール2:「動線」を意識して配置する

5. ルール3:「見せる収納」と「隠す収納」を使い分ける

6. ルール4:家族全員が“片付けやすい”工夫を

7. ルール5:収納は“余白”を持たせて設計する

8. おわりに:散らからない家は仕組みでつくれる

1. はじめに:なぜ片付かないのか?

「ちゃんと収納スペースを作ったのに、どうしてこんなに散らかるの?」

そんな声をよく耳にします。

実は“収納がある=片付く”とは限りません。大切なのは、収納の”場所”や”使い方”、そして”動線”とのバランスです。

この記事では、家族が自然と片付けたくなる、収納上手な家に共通する5つのルールをご紹介します。新築やリフォームを検討中の方、ぜひ参考にしてみてください。

2. 収納上手な家に共通する5つのルールとは

片付けがうまくいっているご家庭には、いくつかの共通点があります。それが以下の5つのルールです。

– 使う場所に収納をつくる

– 動線に合わせて収納を配置する

– 見せる収納と隠す収納を使い分ける

– 家族みんなが使いやすい収納を設計する

– 収納に“余白”を持たせておく

それぞれのルールについて詳しく見ていきましょう。

3. ルール1:収納は「使う場所」に作る

最も重要なのが、「使うものは使う場所に収納する」という基本です。

たとえば、掃除道具はリビングや廊下で使うなら、廊下収納に。子どものランドセルはリビング学習なら、リビング横の収納にしまう。

このように、”使う場所”と”収納場所”を一致させることで、物の出し入れがスムーズになり、自然と片付けやすくなります。

4. ルール2:「動線」を意識して配置する

“動線”とは、人が家の中で動く経路や流れのことです。

例えば、「帰宅→玄関→手洗い→リビング」といった日常の流れに合わせて、

– 玄関にコートやバッグの収納

– 洗面所の近くにタオルや洗剤

といったように、必要なものをその動線上に配置することで、無駄な移動が減り、自然と片付きます。

家づくりでは「生活動線」や「家事動線」と呼ばれるルートを意識すると、より効率的な収納計画が立てられます。

5. ルール3:「見せる収納」と「隠す収納」を使い分ける

収納には、「見せる収納」と「隠す収納」があります。

– 見せる収納:よく使うものやインテリア性のあるもの。オープン棚や壁面収納など。

– 隠す収納:生活感のあるものや細かい雑貨。扉付きの棚や引き出し収納など。

すべてを見せようとするとゴチャゴチャした印象に。逆にすべて隠すと使いにくくなります。

“見せる・隠す”のバランスを考えることで、使いやすくてスッキリとした空間が生まれます。

6. ルール4:家族全員が“片付けやすい”工夫を

収納は家族全員が使うもの。片付けが得意な人だけに頼らないことが大切です。

たとえば、

– 子どもが自分で片付けられる高さに収納を設置

– ラベルや写真で「ここにしまう」を明確にする

– パパ用・ママ用・子ども用など収納をゾーンで分ける

など、誰でも迷わず戻せる工夫をすることで、家族みんなが片付けに参加しやすくなります。

7. ルール5:収納は“余白”を持たせて設計する

収納計画で見落とされがちなのが「余白(ゆとり)」の存在です。

収納を最初からパンパンに使ってしまうと、新しい物が入ってきたときに対応できません。

たとえば、クローゼットの棚に少し空きを作っておいたり、パントリーに空間を残しておいたり。

この“余白”があることで、片付けのハードルが下がり、生活の変化にも柔軟に対応できるのです。

8. おわりに:散らからない家は仕組みでつくれる

「片付けが苦手だから…」とあきらめる必要はありません。

散らからない家は、センスではなく“仕組み”でつくれます。収納の場所や動線、家族構成に合った工夫をすることで、誰でも片付けやすい家を実現できます。

新築やリノベーションを検討している方は、ぜひ今回紹介した5つのルールを参考に、片付け上手な家づくりを目指してみてくださいね。

🏠 「家族に合わせた自然と片付く収納」体験会 開催中!

実際の間取りや収納プランを見ながら、片付けやすい家づくりのヒントを体感していただける体験会を開催しています。

✔ 家事動線や収納の工夫を実物で確認できる!

✔ 家族構成に合わせた収納のアイデアを知れる!

✔ 収納計画のご相談もOK!

お気軽にご参加ください♪